Самодельные пиролизные печи для получения жидких топлив. Как сделать пиролизную печь своими руками: пошаговая инструкция. Необходимые материалы и инструменты

В предыдущей статье мы рассказывали про разнообразие вариаций Игоря Викторовича. Сегодня мы поговорим про изобретение другого инженера-новатора, который сделал невиданное: соорудил печь, которая на одной загрузке работает до 7 дней. Встречайте, пиролизная печь Лачиняна. Чертежи этой чудо печи выложены в свободном доступе и мы их вам предоставим. Мы расскажем вам за счет чего возможно столь длительное и эффективное горение, точнее, тление топлива. Также откроем секрет разработчика Лачиняна Сергея Суреновича касательно продуктов процесса пиролиза.

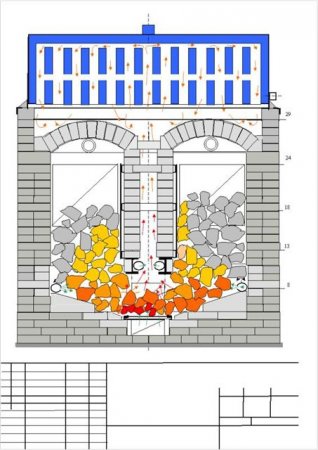

Принцип работы печи Лачиняна

Печь имени Лачиняна Сергея Суреновича.

Пиролизная печь Лачиняна Сергея Суреновича работает методом полного сжигания топлива и продуктов его пиролиза. В других печках пиролиз подразумевает выделение газа из твердого топлива, но данная конструкция имеет некоторые отличия. Кроме газа, в процессе пиролиза из топлива выделяется еще и особая жидкость. В обыкновенных печках она выпаривается и выходит в дымоотвод вместе с продуктами горения.

Чем особенная пиролизная печь Лачиняна? Чертежи изделия включают в себя охлаждающий бак, в котором собирается конденсат. Бак установлен на самой трубе дымохода. После того как в баке собрался конденсат он подается в камеру горения. Это способствует:

- увеличению КПД устройства;

- уменьшению количества конденсата в дымоходе.

После того как было загружено и подожжено топливо, печь герметично закрывается. Герметичность – это обязательное условия для протекания низкотемпературной реакции, необходимой для процесса пиролиза. В этом режиме прибор проработает до семи дней и его можно оставлять без присмотра. Кроме этого есть и высокотемпературный режим, в котором работает пиролизная печь Лачиняна. Чертежи остаются при этом прежними. Высокотемпературный режим достигается при открытом поддоне, когда устройство негерметично. В этом случае агрегат ничем не отличается от обычной буржуйки. В таких условиях источник тепла постоянно требует присмотра.

Для розжига Лачинянки можно использовать как дрова, так и газовую горелку. Главное, чтобы угли разгорелись, и печь вошла в режим пиролиза.

Во время работы крышка корпуса разогревается до 85 градусов, это позволяет использовать ее в качестве поверхности для подогрева пищи или воды. Как варочная поверхность, к сожалению, она использоваться не может, так как температура не столь высока.

Конструкция пиролизной печи Лачиняна

Поддон на шарнирах.

Чтобы сделать печь Лачинянку своими руками вам потребуется инструкция, в которой будут описаны все элементы конструкции и этапы сборки. Эта информация уже есть в сети в свободном доступе. Мы же вкратце остановимся на ключевых моментах. Итак, конструкция печи Лачиняна (чертежи):

- поддон;

- краны для подачи воздуха;

- корпус;

- крышка корпуса;

- топка и колосники;

- патрубки для циркуляции газов;

- бак для сбора конденсата;

- дымоход;

- рама для установки;

- рычаг для поддона;

- замки фиксаторов крышки и поддона.

Крышка оснащается для удобства ручками, чтобы ее было легче снимать. В поддоне собирается вся зола, а также он применяется для распалки печи. В конструкции два крана для подачи воздуха: один на пиролизную реакцию, а второй для распалки.

Некоторые модели печей «Лачинянка», изготовленные своими руками, имеют оребрение корпуса и дымохода. Дополнительно корпус может быть обернут теплоизоляцией. Есть несколько моделей печей, основное их отличие – это мощность, которая зависит от габаритов. Естественно, чем больше конструкция, тем больше тепловой энергии она высвобождает в процессе работы. Так, есть небольшие агрегаты на 50 м. кв, а есть и на 300 м. кв.

В качестве уплотнителя используется речной песок.

Сергей Суренович в качестве уплотнителей решил использовать речной песок. Оказывается, он не пропускает воздух и после того, как кромка крышки опускается в песок, соединение становится герметичным. Как мы уже сказали, герметичность является необходимым условием для того, чтобы агрегат работал в заданном режиме на протяжении многих дней.

Этапы производства печи Лачинянки своими руками

Разметка отверстий в корпусе печи.

Изготавливается печь Лачинянка в определенной последовательности:

- изготавливается корпус с крышкой, а также резервуар для золы;

- делаются все необходимые отверстия;

- подготавливаются пазы, в которые потом будет засыпан речной песок;

- делаются газоотводы и колосники;

- монтируются два крана, которые служат для подачи кислорода;

- затем можно приступать к изготовлению заборника воздуха;

- вся конструкция устанавливается на раму и монтируется рычаг для поддона;

- устанавливается дымоход с резервуаром для сбора конденсата.

В завершение на печь Лачинянку навешивается вся фурнитура (крепления, ручки, фиксаторы). Если требуется, то на корпус навариваются ребра, для увеличения площади теплообмена и, соответственно, мощности агрегата. Рычаг поддона нужен только в том случае, если схемой не предусмотрено шарнирное соединение поддона для золы и корпуса. В последнем случае монтаж будет значительно сложнее.

Печку Лачинянку можно сделать даже со старой бочки, главное, чтобы металл был не слишком тонким. Это важно, так как при распалке и в режиме «буржуйки» корпус сильно нагревается.

Схематическая разметка для установки газоотводов.

Для корпуса с поддоном и крышкой используется труба с одинаковым диаметром. Брать тонкостенную трубу не следует, так как для работы в высокотемпературном режиме нужен металл несколько прочнее. Чертеж печи Лачинянка выполнен с расчетом на трубу с толщиной стенки от 5 до 8 мм. При изготовлении кромки (пазов) для песка из двух пластин, приваренных по кругу, первой следует приваривать внутреннюю часть. Делать это нужно так, чтобы шов ложился в самом пазу.

При изготовлении колосников печи Лачиняна, следует использовать стальные прутки и избегать чугуна. Выбирая краны для подачи воздуха, следует учитывать, что им придется работать в условиях повышенных температур, следовательно, они должны быть полностью металлическими, без пластиковых элементов. Подойдет водопроводный кран на полтора дюйма с резиновыми уплотнителями. Резина вполне работоспособна в данных условиях.

Чтобы избежать образования конденсата дымоход должен быть утеплен или по возможности находиться в теплом помещении. Труба для дымоотвода не должна быть горизонтально расположенной. Нужно дать небольшой наклон в сторону нагревателя, чтобы конденсат стекал сначала в конденсатосборник, а затем в печь Лачиняна.

Эксплуатация печи Лачинянки

После того как у вас уже есть пиролизная печь Лачинянка, нужно знать как с ней обращаться. Мануал по эксплуатации мы разобьем на несколько разделов:

- правила установки;

- как правильно распалить печь;

- особенности применения;

- профилактическое обслуживание.

Ставиться пиролизная печь Лачиняна на ровную поверхность, она не должна шататься. Так как конструкция имеет много движимых элементов (поддон, фиксаторы креплений и прочее) места вокруг агрегата должно быть достаточно. Кроме этого, корпус печи может нагреваться до высоких температур, поэтому нужно делать отступы от стен. Лучше, конечно же, чтобы последние были покрыты каким-нибудь теплоизолирующим материалом, или оснащены тепловым экраном.

Когда закрываете крышку или поддон, не стоит силой вдавливать его в песок. Используйте молоток. При постукивании песок придет в движение и кромка крышки беспрепятственно в него погрузится.

Конструкция печи Лачиняна невозможна без дымохода. К нему предъявляются такие же требования, как и к дымоотводам других отопительных приборов на газу или твердом топливе. О мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей. Кроме этого, также крайне важно правильно рассчитать . Он должен быть не меньше сечения патрубка в печи, при этом ни в каких местах не должно быть заужений, иначе пропадет тяга.

Чтобы распалить печь Лачиняна в топку засыпается уголь крупной фракции, без пыли. В поддоне разводится костер. Нужно открыть оба крана для подачи воздуха, а поддон закрыть неплотно. После того как уголь разгорится поддон можно герметично закрывать, а в топку засыпать уголь дополна. По истечении часа печку можно переводить в пиролизный режим. Для этого полностью перекрывается нижний кран и практически полностью перекрывается верхний кран.

В ходе эксплуатации нужно удалять золу и периодически прочищать котел и дымоход. Частота очистки зависит от качества угля. Чем оно выше, тем реже нужно проводить процедуру чистки. Помимо этого, периодически нужно менять песок в пазах для герметизации. Надо использовать чистый, сухой речной песок, не слишком мелкой фракции. Досыпать топливо можно, просто открыв верхнюю крышку, для этого не нужно останавливать процесс горения.

Уже давно не секрет, что сжечь дрова и другие виды твёрдого топлива можно гораздо более эффективным способом, чем это происходит в обычной «буржуйке». Печи, в которых применяется эта волшебная технология, называются газогенераторными или пиролизными. Устройство их является достаточно сложным, но существуют упрощённые версии, вполне доступные для самостоятельного изготовления. Как и из чего можно сделать пиролизную печь своими руками в домашних условиях - об этом пойдёт речь в данном материале.

Принцип действия пиролизной печи, чертежи и её достоинства

Пиролизная или газогенераторная печь относится к классу теплогенераторов длительного горения. Чтобы понять принцип её работы, необходимо познакомиться с важной особенностью органического топлива: при воздействии высокой температуры и ограниченном доступе кислорода длинные углеводородные молекулы, из которых оно состоит, распадаются на более короткие, причём образующиеся при этом вещества имеют газообразное агрегатное состояние.

Данный процесс называют пиролизом (газогенерация - русскоязычный эквивалент), а выделяющийся летучий коктейль - древесным газом. Все входящие в его состав вещества - водород, метан, азот, угарный газ и др. – являются горючими. В обычной печи сгорает только небольшая часть этой смеси (в камине часто можно видеть синие сполохи), а все остальное вылетает в трубу.

Варианты исполнения пиролизной печи

Пиролизные теплогенераторы устроены несколько иначе. Их рабочая часть разделена на две камеры: в одной (камера газификации) при температуре примерно 1100 градусов обугливается твёрдое топливо, во второй (камера дожигания) – сгорает выделяющийся при этом древесный газ. Воздух в обе зоны подаётся принудительно и строго дозировано. Тот, который поступает в первую камеру, называется первичным, во вторую - вторичным.

Твёрдый остаток, имеющийся в 1-й камере по завершении пиролиза, представляет собой древесный уголь (кокс). Его можно извлечь, тогда теплогенератор будет играть роль углевыжигательной печи. Но обычно уголь также сжигается, то есть пиролизная печь «выжимает» из органического топлива все тепло, какое только можно.

Упрощенная схема пиролизной печи

Для повышения КПД в верхней части топки пиролизной печи устанавливается специальный элемент, именуемый катализатором, дожигателем, турбулизатором или рассекателем (каждый производитель выбирает название на свой вкус). Он представляет собой керамическую деталь с вкраплениями оксидов различных металлов. Наилучший эффект демонстрируют катализаторы с добавлением платины. Роль данного элемента состоит в следующем:

Сегодня пиролизные печи котлы применяются довольно широко. Ими обогревают жилые дома, производственные помещения и прочие постройки с постоянным пребыванием людей. Такая популярность объясняется следующими достоинствами данной разновидности отопителей:

Помимо недостатков, характерных для всех твердотопливных приборов (необходимость складировать и периодически подкладывать дрова, большие размеры и т. д.), у пиролизных печей есть и специфические:

Для работы вентиляторов и электронного блока управления требуется электроснабжение.

Виды пиролизных печей

Агрегаты, работающие по описанному принципу, можно разделить на две категории: с полной и частичной газогенерацией.

Печи с полным циклом газогенерации

Именно такой прибор был описан в первом разделе. Его изготовление в условиях домашней мастерской - достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Из-за высокой температуры в топке делать её приходится из жаропрочной легированной стали, которая обходится недешево.

Печь с полным циклом газогенерации

Но самая главная трудность в другом: скорость выделения древесного газа постоянно меняется и для слежения за этим процессом нужна хитрая и дорогая электроника, которая в зависимости от условий внутри печи регулирует подачу первичного и вторичного воздуха. Таким образом, самостоятельно пользователь может изготовить только стальной корпус печи, все остальное - систему подачи воздуха, контроллер, катализатор-дожигатель - придётся покупать.

Печи с частичной газогенерацией и схемы

Самые разнообразные версии таких агрегатов постоянно разрабатываются как солидными компаниями, так и народными умельцами.

Печь Бутакова

Продукция первых выходит в свет под марками с благозвучными названиями вроде «Профессор Бутаков», Breneran, Bullerjan и др., вторые обозначают свои детища более прозаически – «печь Бубафоня», «Слобожанка», «Печь-ракета» или просто «масляная печь из баллона для гаража».

Печь «Слобожанка»

Среди них есть конструкции как с раздельным, так и с совмещённым дожиганием. Подобную установку нельзя назвать полноценным пиролизным агрегатом, но кое-какие конструктивные элементы для дожигания древесного газа в ней все же предусмотрены. При этом разработчики полностью отказываются от принудительной подачи воздуха, так что печи получаются энергонезависимыми. Одну из них мы научимся изготавливать самостоятельно.

Конструкция, устройство и принцип действия самодельной пиролизной печи

Упрощённый вариант газогенераторного прибора отличается от полноценного следующими особенностями:

Важной особенностью печей с такой конструкцией является сравнительно низкая температура в топке - при условии использования древесного топлива она составляет всего 550–650 градусов. Благодаря этому, значительно снижаются требования к материалу печи - даже топку можно изготовить из конструкционной - без легирующих добавок - стали толщиной всего 4 мм. Правда, в этом случае печь нельзя будет топить углем, так как она быстро прогорит (уголь горит при температуре 800–900 градусов).

Расчёт параметров

При проектировании печи стремятся решить главную задачу - обеспечить требуемую мощность. Она будет зависеть от количества топлива, поэтому нужно правильно рассчитать объем топки. Сделать это можно по упрощённой методике.

Задаёмся требуемой мощностью

Предположим, по результатам расчёта на теплопотери выяснилось, что для отопления помещения при самой низкой наружной температуре требуется 10 кВт тепла.

Определяем необходимую мощность печи в режиме обычного (пламенного) горения

Известно, что в режиме газогенерации мощность печи составляет 10-30% от той, которая развивается в режиме пламенного горения. Следовательно, для получения 10 кВт с газогенерацией агрегат при горении с пламенем должен развивать мощность W = 10 / 0.3 = 33.3 кВт (принимаем 30-процентное соотношение мощности).

Выбираем наименее энергоёмкое топливо из всех видов, которые предполагается использовать

Вот, например, данные о теплотворной способности некоторых видов древесины:

Из всех перечисленных пород меньше всего тепла даёт бук, на него и будем ориентироваться.

Определяем объём топливной закладки, которая сможет обеспечить требуемую мощность

При этом нужно учитывать, что порция дров сгорает в режиме пламени примерно за 4500 с. Следовательно, за это время она должна дать следующее количество тепла: Q = 33,3*1000*4500 = 149,85 МДж.

Рассчитаем необходимую массу топлива, учитывая, что полностью оно сгорает только на 80%, а КПД самодельной печи равен примерно 50%:

М = 149,85 / (15,5*0,8*0,5) = 24,17 кг.

Зная, что плотность сухого бука составляет 620 кг/м 3 , переведём полученное значение массы в объем: V = 24,17 / 620 = 0,039 м 3 = 39 л.

Определяем объём топки

При этом нужно учитывать, что коэффициент загрузки топки в среднем составляет 0,63. Таким образом, она должна иметь объем: Vт = 39/0,63 = 61,9 л.

Следовательно, необходимый объем топки можно принять равным 62 л. Её длину следует принимать равной 0,5 м - чтобы можно было закладывать достаточно длинные поленья. Прочие размеры выбираются произвольно. Например, ширина может составить 300 мм, тогда высота должна быть 413 мм (0,3*0,413*0,5 = 0,062 м 3).

Необходимые материалы и инструменты

Для создания печи с частичной газогенерацией понадобится следующее:

Не стоит применять высокоуглеродистую сталь, например, марки Сталь 45. Из-за высокой температуры она может упрочниться, потеряв при этом пластичность (такое явление называется закалкой). Приемлемый вариант - стали марок от Ст3 до Сталь 20.

Также будут нужны инструменты и расходники для них:

Кроме вышеперечисленного, понадобится молоток и инструмент для разметки: рулетка или линейка, карандаш.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к изготовлению самодельной пиролизной печи, стальной прокат нужно нарезать на заготовки. Сделать это можно в домашней мастерской, воспользовавшись болгаркой, однако, рациональным такой способ назвать нельзя.

Быстрее и выгоднее будет оплатить раскрой на металлобазе, где прокат приобретался. Там имеются мощные гильотинные ножницы, газовые резаки и другое оборудование, при помощи которого заготовки будут выполнены в кратчайшие сроки и с максимальным качеством. Заказчику останется только зачистить заусенцы на кромках при помощи болгарки.

Поскольку агрегат получится довольно массивным, правильнее всего собирать его прямо на месте установки. Соответственно, до начала работ его (место) нужно подготовить. Делают это так:

Можно предложить и такой вариант огнестойкого покрытия для стены: на керамических подкладках к ней прикручивается стальной лист, так что между ним и стеной остаётся зазор в несколько сантиметров; при этом нижняя часть листа не должна доходить до пола на 7–10 см. Нагревшийся от печи лист будет передавать тепло воздуху в зазоре между ним и стеной; тот будет устремляться за счёт конвекции вверх, подсасывая снизу холодный воздух. Таким образом, благодаря этому простому приёму мы получим дополнительный конвектор.

Пол перед печью в радиусе 1,2 м от центра топки должен иметь несгораемую защиту. Она состоит из стального листа толщиной от 1,5 мм (можно применить кровельное железо) и уложенного под него листа асбеста или базальтового картона.

Как сделать пиролизную печь своими руками: пошаговая инструкция

Подготовив все необходимое, можно приступать непосредственно к изготовлению теплогенератора:

Предварительно нарезанные заготовки из уголка сваривают в каркас. Вертикальные элементы (стойки) должны иметь длину 1 м или чуть больше, длина горизонтальных перекладин зависит от размеров печи. Каркас необязательно делать сварным - сгодится и болтовое соединение. Но в таком случае конструкция окажется менее прочной.

Сборка каркаса пиролизной печи

При изготовлении передней стенки на этапе раскроя в ней должны были выполнить два проёма один - для закладки топлива, второй - для удаления золы. Проёмы должны закрываться дверцами, поэтому в соответствующих местах на передней стенке нужно приварить петли и крючки для фиксации дверных засовов.

Далее из вырезанных на подготовительном этапе заготовок нужно сделать дверки. К заготовкам прикрепляют при помощи заклёпок засовы и приваривают петли. Также необходимо приварить шинки в 10 мм шириной, благодаря которым дверки будут закрываться более плотно.

Пример расположения верхней и нижней дверок

На внутренней стороне каждой из боковых стенок нужно приварить по два уголка, на которые впоследствии будут укладываться колосниковая решётка (её можно сварить из арматуры) и перфорированный под, отделяющий топку от камеры дожигания.

Колосниковая решетка

Уголки следует расположить таким образом, чтобы камера дожигания и зольник занимали по ¼ всей высоты внутреннего пространства.

Поддувало с шиберной заслонкой

Далее в любую из боковых стенок на уровне верха топочной камеры нужно врезать поддувало с заслонкой. Оно изготавливается из короткого отрезка трубы диаметром 50–60 мм. Просверлив в поддувале отверстия диаметром 8,5 мм, в него нужно вставить ось заслонки, выполненную из арматуры диаметром 8 мм. С одной стороны ось должна выступать на достаточную длину - после сгибания её хвостовик будет выполнять функцию ручки.

Остаётся приварить к оси стальной диск, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру поддувала. Чтобы заслонка не могла двигаться самопроизвольно, её рукоятку нужно оснастить пружинным или резьбовым фиксатором.

В крышке печи при раскрое заготовок должны были выполнить отверстие под дымоход.

Сборка конструкции

Когда все стенки будут готовы, их нужно последовательно приварить к каркасу. Начинают с днища, затем приваривают переднюю, заднюю и боковые стенки. Далее в печь укладывают колосниковую решётку с перегородкой и приваривают к ней крышку. Перегородка, отделяющая камеру дожигания, должна иметь отверстия общей площадью примерно 7% от всей площади детали. Кроме того, между её краем и передней стенкой печи должен оставаться просвет примерно в четверть длины топки.

Инжектор камеры дожигания

Для подключения печи к дымоходу в отверстие крышки нужно вварить отвод диаметром 110–120 мм с углом поворота 90 градусов. Далее к нему присоединяется горизонтальный участок длиной 0,8–1 м - так называемый боров. Для данной печи это очень важный элемент: он задерживает выход газов из камеры дожигания, позволяя им сгореть в полном объёме.

Боров (горизонтальный участок дымохода) — важный элемент для пиролизной печи

В конце горизонтального участка следует установить заслонку (шибер), выполненную по тому же принципу, что и заслонка поддувала. Только у шибера диаметр должен быть несколько меньше внутреннего диаметра трубы - примерно 90–95 мм, а кроме того в нём вырезается сектор с центральным углом в 90 градусов, то есть ¼ диска.

Данная печь работает в низкотемпературном режиме, поэтому в её дымоотводящем канале обильно образуется едкий конденсат. Если агрегат подключается к уже существующему кирпичному дымоходу, следует выполнить гильзовку последнего трубой из нержавеющей кислотоупорной стали. Этот же материал используется и в том случае, если дымоход возводится с нуля. Сначала к борову присоединяют тройник, ориентируя его таким образом, чтобы один патрубок смотрел вниз, другой - вверх. К нижнему патрубку приваривают несколько шпилек, на которые будет одеваться заглушка - это будет конденсатоприемник. Для сброса конденсата нужно врезать в заглушку патрубок с резьбой и установить на него шаровой кран. К верхнему патрубку тройника присоединяется дымоотводящая труба. Она должна быть очень хорошо утеплена, иначе тяга из-за низкой температуры дымовых газов (всего 120 градусов) окажется слишком слабой.

Обратите внимание! Образующийся при работе данной печи конденсат не только едок, но и крайне ядовит. Очень важно предотвратить его попадание в помещение. Все стыки дымохода должны быть тщательно герметизированы высокотемпературным герметиком, ещё лучше - установить трубу снаружи, соединив её с боровом через отверстие в стене.

Варианты изготовления печи

Конструкцию печи можно усложнить, превратив её в конвектор. Для этого её оснащают вертикальными трубами диаметром от 60 до 100 мм, 2/3 диаметра которых должны находиться внутри топки. Чтобы увеличить площадь контакта труб с высокотемпературной зоной печи, их делают изогнутыми.

Обратите внимание! Диаметр труб подобран с учётом вязкости, теплоёмкости и теплопроводности воздуха. Применение более тонких воздуховодов даже при увеличенном их количестве приведёт к ухудшению характеристик конвектора.

Снаружи теплогенератор можно обшить защитным кожухом. Тогда его температура при работе печи в режиме газогенерации не превысит 50–55 градусов. Воздух, исходящий из труб, будет иметь температуру 60–70 градусов.

Самодельную пиролизную печь можно оснастить катализатором, также изготовленным самостоятельно. Хорошим материалом для него является нихром. Можно сделать и керамический катализатор, взяв за основу кирпич или трубку из обожжённой глины. Оксид переходного металла, например, марганца, или элемент из группы платиноидов наносится на него так:

Наиболее доступной солью платины является гексахлороплатинат аммония, для изготовления марганцевого катализатора можно применить нитрат марганца, а ванадий легко получить из ванадата аммония.

Эксплуатация и обслуживание печи

Запуск в работу печи с частичной газогенерацией осуществляют следующим образом:

В пиролизных печах зола образуется в очень незначительных количествах, поэтому её удалением владельцу приходится заниматься сравнительно редко - раз примерно в 7–10 дней. Однако, нужно учесть, что у печей с частичной газогенерацией дымоход и топка очень быстро зарастают сажей. Вот её приходится удалять сравнительно часто - тоже примерно раз в 10 дней. Сильно запускать агрегат не стоит: сажа и смола уменьшают просвет дымоотводящего канала, препятствуют передаче тепла стенкам печи и при значительной толщине слоя могут вспыхнуть и стать причиной пожара.

Не нужно удалять сажу выжиганием. Эта затея также может привести к пожару, а, кроме того, если печь изготовлена из обычной (конструкционной) стали, её может повести от высокой температуры. Лучше просто соскрести нагар шпателем, щёткой или специально изготовленным для этой цели скребком.

Дымоход прочищают через конденсатоприемник, предварительно сняв с него заглушку.

Видео: пример изготовления простой пиролизной печи

Настоящий пиролизный теплогенератор даже для опытного «самоделкина» — весьма и весьма крепкий орешек. Потребуются не только дорогие высококачественные материалы, но и устройства, изготовить которые в домашней мастерской просто невозможно. Тем не менее совсем отказываться от этой идеи не стоит: народными умельцами было придумано немало печей с простой и доступной для самостоятельного изготовления конструкцией, которые не выбрасывают пиролизный газ в трубу, а сжигают его с пользой для дела. Целью данной статьи было познакомить читателя поближе с одной такой моделью и научить изготавливать её своими силами. Надеемся, что эта задача нами была выполнена.

закрыть ×

Отличной альтернативой твердотопливным котлам является пиролизная печь. Это печь длительного горения, которая работает по особому принципу и позволяет значительно экономить топливо. В сравнении с другими видами отопительных устройств на заправке дровами такая печь может проработать гораздо дольше, при этом ничем не уступая в эффективности подачи тепла. Рассмотрим подробнее, как работает такая печь, а также о каких особенностях её эксплуатации и постройки нужно знать.

Такая печь работает по принципу пиролиза - органические вещества в процессе термической обработки при отсутствии достаточного количества кислорода раскладываются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а в пиролизной становятся главным источником тепла. Чем сильнее нагревается топливо с минимальным количеством кислорода, тем идет больший процент выделения газа.

Эта технология разработана специально для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом добывается топливо для автомобилей через переработку нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений начал применяться недавно, однако его эффективность и экономичность уже успели подтвердить многие пользователи. Отличием является необходимая для переработки температура. Обработка нефтепродуктов происходит при 800-900 С, тогда как для дерева достаточно 500 С.

Схема подключения пиролизной печи к сети отопления

Добытый из дровяного топлива газ обладает отличной горючестью, и в процессе длительного сжигания выделяет достаточное количество тепла для обогрева.

Как устроена печь

Пиролизные печи длительного горения устроены по особому принципу. В корпус встраивается топочная камера с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие для топочной камеры - герметичность. Она устроена так, чтобы приток воздуха внутрь был минимальным. У топки должна быть плотная дверца и надежная задвижка, также должен присутствовать приточно-вытяжный вентилятор. После закладки и розжига дров топочную камеру ограничивают в доступе кислорода.

После того, как дрова обуглились и выделили газ, он поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где в нужной пропорции смешивается с вторичным воздухом и сгорает. В процессе этого выделяется тепло.

Вторую камеру, как правило, совмещают с воздуховодом или началом дымохода. Воздух обеспечивается приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если система дымохода хорошо продумана, то будет достаточно и обычной тяги при герметичных заслонках.

Схема и размеры печи

Схема и размеры печи Также в корпусе предусматривается реторта - округлая часть для извлечения твердых остатков прогоревших поленьев. Особенностью пиролизной печи является и то, что топливо сжигается практически полностью, лишь с небольшим остатком золы, которая удаляется раз в несколько дней.

Плюсы и минусы

Исходя из особенностей функционала, пиролизные печи для отопления дома обладают множеством преимуществ, однако и минусы у них тоже имеются. Рассмотрим подробнее, на чем базируется принцип работы пиролизной печи.

Преимущества:

- Экономия. Топливо сгорает дольше и качественнее, поэтому отопительное устройство, работающее на принципе пиролиза, требует меньшего расхода топливных материалов, чем обычная печка.

- Экология. Пиролизные печи не приносят вреда окружающей среде, потому что практически не выделяют вредных канцерогенов и других химических веществ. В выходящих из дымохода продуктах сгорания содержится совсем небольшой процент CO.

- Быстрый нагрев. Из-за отсутствия кислорода процесс горения начинает осуществляться достаточно быстро.

- КПД. Высокая температура долго держится в автономном режиме благодаря массивному объему топливника. Коэффициент полезного действия в правильно сконструированной пиролизной печи может достигать 85%.

- Мощность. Диапазон интервала тепловой мощности может варьироваться в пределах от 5 до 100%.

- Возможности. Позволяет подключать практически любой контур. Можно использовать не только для отопления, но и для отбора горячей воды, а также устанавливать контуры с естественной и принудительной циркуляцией.

- Топливо. Даже несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, можно сжигать практически любые отходы, начиная от резины и строительного мусора, заканчивая полимерными пластмассами.

- Простота в эксплуатации. Работа печи нуждается в минимальном контроле человека, достаточно раз в сутки загружать топливо и раз в несколько дней выгружать золу.

- Сажа. Вырабатывается в минимальных количествах, из-за того что топливо перерабатывает материал несколько раз. Можно не переживать о загрязнениях и необходимости постоянной чистки дымохода.

Принцип работы пиролизной печи

Принцип работы пиролизной печи Недостатки:

- Цена. Несмотря на последующую экономию в расходе топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому намного выгоднее обойдется пиролизная печь своими руками.

- Массивность. У таких печей довольно крупные габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому для маленького помещения агрегат не подойдет. К тому же не следует забывать о площадке для хранения топлива.

- Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ, запахи при сжигании отходов будут присутствовать, поэтому нужно предусмотреть хорошую систему вентиляции.

- Электричество. Для осуществления корректной работы вентилятора необходимо беспрерывное энергоснабжение. Если устанавливается пиролизная печь для бани или другого нежилого помещения, нужно предусмотреть доступ для подключения к сети.

- Конденсат. На выходе отходящие газы имеют довольно низкую температуру, поэтому в дымоходе и выходном канале будет скапливаться конденсат. В конструкции должен быть предусмотрен накопитель, а выходная труба с дымоходом должна быть большого размера с утеплением снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может застывать.

- Влажность. Топливо для печи должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не будет осуществляться. Под тепловым воздействием влага будет испаряться и разбавлять пиролизные газы.

Примерная схема пиролизной печи

Примерная схема пиролизной печи Какие бывают пиролизные печи

На основе пиролиза могут работать довольно разнообразные конструкции, их построение в большей степени зависит от типа топлива, которое будет использоваться в дальнейшем. Поэтому прежде, чем планировать конструкцию для своих нужд, нужно разобраться, какие их виды существуют.

Материал

- Пиролизная печь из кирпича

- Пиролизная печь из металла

Назначение и способ использования

- Периодическое действие. Печь строится с учетом накапливающих тепло материалов и может долго отдавать энергию после окончания процесса топки.

- Постоянное действие. Конструкция отличается сравнительной легкостью и тонкими стенами, массив для накопления тепла отсутствует, а топливо сжигается непрерывно.

Способ передачи тепла:

- Присутствует водяной контур.

- Теплообменники для нагрева воздуха.

- Без теплообменников. Отопление будет осуществляться через тепловое излучение и конвективного нагрева воздуха при соприкосновении с горячими поверхностями устройства.

Взаимное расположение камер и тип тяги:

- Сверху располагается камера газификации, а снизу - камера дожига пиролизных газов. Такая печь работает на принудительной тяге, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы.

- На естественной тяге работают печи с расположением камер наоборот, газификация происходит снизу, а дожиг - сверху.

Топливо

Оптимальным сырьём для пиролиза является древесина твёрдых лиственных пород, но успешно в качестве топлива используются и другие виды органического сырья.

- древесная стружка и щепы;

- пеллетные гранулы;

- солома или жмых;

- топливные брикеты;

- уголь, кокс.

Если в пиролизной печи проводится утилизация горючих отходов, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива.

Схема устройства пиролизной печи

Схема устройства пиролизной печи Также важны и физически характеристики древесины. Толстая кора или гнильможет оказать негативный эффект на пиролизный процесс, в несколько раз снижая выход газовыделений. Крупные бревна значительно увеличат длительность процесса, но и снизят энергоэффективность.

Делаем своими руками

Сделать самостоятельно пиролизную печь, работающую на дровах,также довольно затратное мероприятие, потому как нужны только дорогостоящие материалы. Несмотря на дороговизну, такой метод обойдется значительно дешевле, если сравнивать с покупкой готового пиролизного котла.

Печь из металла

Корпус будущей конструкции должен быть выполнен из особо прочного материала, идеальным выбором в данном случае будет легированная сталь. Также потребуются инструменты:

- сварочный аппарат;

- огнеупорные кирпичи -15 шт;

- электроды - 5 упаковок;

- дрель;

- угловая шлифовальная машинка - диаметр 230;

- лист метала - толщина - 4мм, размер - 7.5 кв. м;

- датчик для измерения температуры;

- колосники;

- круги для шлифовальной машинки - 10шт;

- вентилятор;

- дверцы -2 шт;

- трубы: сечение 57×3,5 мм, длина - 8 м, сечение - 15,9×4,5 мм, длина - 0,5м, сечение - сечение -32×3,2 мм и длина - 1 м;

- профилированные трубы: сечение - 2,0×30×60 мм 1,5 м, сечение -2,0×40×80 мм и длина - 1 м;

- стальные полосы: сечение 80×5 мм 1 м, сечение 20×4 мм 7,5 м, сечение 30×4 мм 1,5 м.

Схемы для металлических пиролизных печей разрабатываются с учетом индивидуальных характеристик помещения и потребностей владельцев, но общие положения одинаковы для всех.

Тонкости и полезные советы:

- Необходимо сварить корпус из легированной стали. Если используется другой металл, лучше делать конструкцию двухслойной.

- На местах расположения зольной и топочной камеры вырезаются проемы для дверей.

- Зольник необходимо отделить чугунным колосником.

- В камеру газификации устанавливается отдел подачи воздуха с заслонкой. Канал прохода пиролизных газов и систему подачи воздуха нужно делать на максимальном расстоянии друг от друга.

- В проделанные ранее проемы устанавливаются двери из жаропрочной стали, усиленные уголком или чугунные.

- Камеры изнутри выкладываются шамотным кирпичом.

- Для регулировки тяги в дымовой трубе устанавливается шибер. Дымоход нужно делать из утепленной трубы.

Кирпичная печь

Для печи мощностью в 30 кВт потребуется:

- керамический кирпич - 400шт;

- шамотный кирпич - 100шт;

- стальной лист размером 6×1,5 м., с толщиной стенки не менее 4мм;

- чугунные колосники - 3шт;

- вентилятор - мощность не менее 300 Вт;

- рычажный терморегулятор;

- дверцы для поддува и топочной - 2шт;

- сварочный аппарат;

- дрель;

- болгарки с разными диаметрами круга;

- трубы разного диаметра;

- профильная труба - 80×40;

- электроды;

- температурный датчик.

Подготовка

В первую очередь подготавливается место для установки. На выбранной площади необходимо демонтировать полы и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Чтобы избежать перекоса конструкции, фундамент должен быть с большей площадью, чем печь. Сначала укладываются слои из песка и щебня по 10 см каждый. Они плотно утрамбовываются и разравниваются, заливаются бетоном. Высота фундамента - на 8-10 см выше уровня пола.

Проводится разводка системы обогрева по комнатам. Если в качестве теплоносителя будет использоваться вода, то в проекте предусматривается наличие резервуара.

Кирпичи тоже необходимо подготовить, заранее замочив в воде на пару часов. Это исключит деформацию скрепляющего раствора в будущем. Швы будут затираться раствором сметанообразной консистенции из глины, разбавленной водой. Если в глину будет добавляться песок, то его нужно предварительно просеять, так в раствор не попадут крупные фракции. Доля песка в растворе не должна быть выше 30%.

Порядовка

Периметр печи выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перегородки - шамотным.

- Первый ряд укладывается по всей площади фундамента.

- Следующий ряд укладывается под площадь печки.

- Дальше ряды выкладываются согласно подготовленному чертежу. После каждых 2-3 рядов делаются суточные перерывы для закрепления раствора.

- Металлические детали устанавливаются сразу при кладке соответствующего ряда. Между кладкой и деталями нужно хорошо заделывать щели, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы.

- В топливник устанавливается колосниковая чугунная решетка, которая размещается с небольшим зазором.

- Топка укомплектовывается вентилятором.

- После обустройства топки печь выкладывается до конца, согласно выбранной схеме.

- Особое внимание необходимо уделить выкладке дымохода. Он просчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров. Нарушение может привести к ухудшению тяги.

Единого механизма для выкладки пиролизных печей не существует, все пропорции должны быть рассчитаны с учетом пространства конкретного помещения. Мы подготовили несколько схем разных печей, однако лучше при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов обратиться к специалисту печного дела.

Пиролизная печь представляет собой аппарат практически безотходного производства, работающий как на топливе стандартного типа – древесины или угля – так и использующего для получения тепловой энергии побочный продукт предыдущих циклов обработки – газов. Таким образом, этот тип печей выполняет функцию газогенератора. Такая печь является чуть ли не единственным источником тепла в труднодоступных для цивилизации холодных районах планеты, где нет возможности провести газопровод или линию центрального отопления.

По какому принципу функционирует пиролизная печь, и основные моменты в вопросе её создания своими руками следует рассмотреть в статье, представленной ниже.

Что такое пиролизная печь

В обыкновенной печи любое органическое топливо в процессе горения и окисления кислородом выделяет большое количество углеводородных продуктов горения. Таким образом, тор, кизяк, дрова и другие виды природного топлива имеют большую массу попутных выделений, выводящихся через дымовую трубу в окружающую среду.

Объём газов, выделяющихся в процессе топливного горения, значительно повышается при кислородной недостаточности, искусственно создающейся внутри топки. Например, древесина сгорает при температуре около 500 градусов, с выделением метилового спирта, ацетона, уксусной кислоты, смолы и древесного угля.

Все эти отходы первичной реакции представляют собой горючие смеси, которые могут быть подвергнуты повторному циклу горения с получением определённого количества тепла.

Печи пиролизного горения нацелены на получение тепла из продуктов горения, также нося название газогенераторов, путём создания внутри них повышенных температур порядка 450 градусов, избавляющих пользователя от необходимости регулярной очистки топки – всё топливо сжигается в пыль.

Принцип работы пиролизной печи

Для описания принципа работы пиролизной печи необходимо взглянуть на её внутреннее строение и конструктивные элементы.

Основными конструктивными элементами печей пиролизного типа представлены газификационными и дожигательными камерами, системами подачи воздуха первого и второго порядка, водяной рубашкой и колосниковой решёткой.

После помещения топливного элемента в загрузочную камеру, он поджигается, вручную производится закрытие створок и включение дымососа. Теперь в высокотемпературных условиях недостаток кислорода провоцирует обугливание топлива и выделение из него древесного газа.

Такой принцип работы пиролизного котла провоцирует образование в нем побочных продуктов реакции — угарного газа, углеводородов и водорода. Проникающий в камеру сгорание вторичный воздух вызывает более высокий результат сгорания топлива, часть выделяющегося тепла которого опускается в нижние уровни камеры, поддерживая пиролизный процесс.

Таким образом, пиролизные печи являются более экономичными по сравнению с печами обычными на целых 7%, потому что пиролизный процесс продолжается минимум в течение 30 часов после загрузки в неё в качестве топлива древесины, и не менее 7 дней – используя уголь.

Для запуска газовой фазы работы печи, температура внутри неё должна быть не менее 450 градусов с максимальным порогом в 1100 градусов. Теперь внутрь камеры необходимо порционно подавать воздух, количество которого рассчитывается заранее по специальной схеме. Лучше соорудить дополнительную камеру сгорания газов, имеющую размер не менее 50 см. Минусом такого сооружения является отсутствие возможности вручную управлять подачей воздуха, соответственно, требуя создания автоматизированной линии контроля и регулирования температуры внутри печи. Согласно этим данным, аппарат будет самостоятельно рассчитывать и подавать нужную порцию воздуха.

Пиролизное сгорание влечет за собой разложение древесного топлива на отходы твёрдого остаточного типа, кокс и газов. Смешивающийся с порционно поступающим кислородом получившийся газ вступает в активную фазу реакции горения.

В процессе рабочего взаимодействия пиролизного газа с углекислым, происходит модификация токсичных веществ, при обычной реакции горения выбрасывающихся в атмосферу в больших количествах. В случае их участия в пиролизном горении, экологичность у такой печи гораздо больше, чем у стандартной.

Таким образом, пиролизные печи для дома являются одним из лучших вариантов экономичного обогрева помещения.

Преимущества такого типа печей

Пиролизная печь имеет чрезвычайно высокий коэффициент полезного действия, превышающий величину 80% — таким образом, она предоставляет реальную возможность максимального экономного расходования органического топлива. Путём изменения автоматизированных настроек, КПД пиролизной печи также поддается регулированию.

Пиролизные печи предоставляют возможность также утилизировать отходы промышленного производства – резину, полимеры и отходы деревообрабатывающей промышленности, однако пи использовании нескольких видов топлива единовременно, необходимо строго соблюдать 70-процентный барьер наличия древесных остатков.

Ввиду практически полного сгорания топлива при высоких температурах, выбросы конечных продуктов горения в окружающую среду являются минимальными; внутри печи практически не остаётся сажи.

Автономный режим работы позволяет пиролизной печи поддерживать высокую температуру внутри топки на протяжении трёх суток без добавления новых топливных порций.

Однако для полноценной работы пиролизной печи и исключения чрезмерной задымлённости требуется соблюдение строгого пропорционального соотношения воздушной и топливной смесей.

Недостатки печей пиролизной очистки

Однако этот вид печей имеет свои минусы .

Прежде всего, потенциального пользователя отпугивает высокая стоимость пиролизного готового агрегата. Однако, начиная уже с первых дней работы, экономия от обогрева помещения с помощью печи пиролизного типа станет очевидной.

Печь, чья работа устроена на основе пиролиза, требует непрерывной подачи электроэнергии для функционирования автоматизированной системы управления и поддерживания бескислородного типа горения.

Самое главное, если плохо просушенную древесину положить в печь, пиролиза будет невозможно добиться никакими действиями. Необходимо избегать высокой степени топливной влажности. Пар, возникающий из испаряющейся влаги, растворяется в пиролизных парах, снижает степень сгорании топлива.

Данный недостаток устраняется путем подачи в камеру сгорания вторичного воздуха. Этот процесс обуславливает усиление сгорания летучих веществ и носит название двойного дутья.

Работа вентилятора дополнительной тяги, обеспечивающей большой пиролизный котел дополнительной тягой воздуха, требует непременного существования электронной сети, что делает невозможным использование такой печи в неэлектрофицированных местностях или в местностях, не снабжённых электрическими цепями непрерывной работы.

Изготовление пиролизных печей

Кирпичную пиролизную печь, имеющую мощность 30 кВт, обогревающую дом размером в 70 кв. метров, вполне реально изготовить своими руками. Для данного строительства понадобятся:

- в районе 400 единиц керамического кирпича или 100 – шамотного;

- лист стали габаритами 6000 мм на 1500 мм толщиной не менее 4 мм;

- 3 чугунных колосника;

- вентилятор не менее 300 Вт мощности;

- поддувальная и топочная дверцы;

- рычажный терморегулятор.

Монтажные работы пиролизной печи требуют сварочный аппарат, электрическую дрель и болгарки с большим и маленьким диаметрами круга, электроды и термодатчик.

Также потребует целый набор труб – профтруба размерами 800 на 400 мм и три трубы стандартные, диаметрами 57 мм, 32 мм и 159 мм

Не рекомендуется изготавливать пиролизные печи и различного храма, найденного на заднем дворе или в сарайных складах. Все пиролизные печи, собранные из подобных материалов, являются подопытными образцами, даже несмотря на то, что они исправно работают. Материалы, подходящие для строительства железной печи, категорически не подходят для пиролиза. Так что следует сразу избавиться от старых бочек, кусков труб и остального железного хлама, использование которого в строительстве ставит под угрозу всю идею создания будущей печи.

Отсутствие контроля над реакцией пиролизного горения превращает этот тип печи в стандартную буржуйку, поэтому основным залогом её будущей работы является использование новой аппаратуры в начинке печи.

Для обогрева жилья как нельзя лучше подходят котлы системы «стоп-старт». Он требует установку автоматизированной системы контроля температуры. Также отдельной системой снабжается процесс порционной подачи воздуха в камере дожигания.

Система «стоп-старт» приводит к сложной работе котла, требующей использования целой системы заслонок и регуляторов.

Использование шамотного кирпича ведёт к быстрому износу печи в силу его особенностей с обязательной его заменой каждые два года.

Толщина металла, используемого в строительстве воздуховодов, не влияет на степень его прогорания – для пиролизной печи есть специальная сталь.

В суровых российских реалиях на данный момент появился ещё один вид самодельных пиролизных печей, не требующих электрофикации. Здесь камера газификации находится внизу, а дожигания – наверху аппарата – устройство использует естественную тягу воздуха, нагнетая нагретый в топке воздух в камеру дожигания, где к нему примешивается вторичный воздух.

В нижнюю камеру кислород попадает через отверстия за счёт атмосферного разрежения – смешиваясь в топке с пиролизным газом, он вступают в экзотермическую окислительную реакцию.

Полученный газ сгорает в верхней дожигательной камере, нагревая теплоноситель. Каждая стенка такого котла изготовлена из жаропрочной стали, что обеспечивает полное сгорание топлива в печи на протяжении 14 часов.

Теперь пора перейти к инструкции как изготавливается пиролизная печь из кирпича своими руками.

Несколько советов по созданию и работе с пиролизными печами

- Пиролизная печь своими руками создаётся полностью на основе расчётной схемы – лучше всего, на готовой схеме Белякова. Такая печь будет иметь мощность в 40 кВт, и сложена из кирпича.

- Её периметр создается из красного кирпича. Внутренние печные стены складываются из кирпича шамотного. По окончанию сборки печи и подключения кулера или вентилятора, наступает время её эксплуатации.

- Определить коэффициент полезного действия пиролизной печи можно простым бытовым способом – по анализу запаха исходящих от печи паров. Если в них улавливаются ноты угарного газа, КПД печи используется по максимуму.

- Для отопления помещения пиролизной печью используются промышленные древесные или угольные брикеты.

- Котельное помещение должно обладать собственной вентиляции и крайне желательно должно быть нежилым. Дело в том, что даже при двухфазном пиролизном процессе сжигания топлива, в печи образуется некоторое количество ядовитых веществ. Поэтому строитель, возводящий данную конструкцию, должен обладать большим спектром знаний о герметизации. Печь располагают на собственном дополнительном бетонном или кирпичном основании, на расстоянии не менее 200 мм от стен.

- Самостоятельное изготовление печи подразумевает исключительно в качестве материала для футеровки, а песчано-глиняного раствора – в роли строительной смеси. А расстояние между котлом и кирпичными стенками должно составлять не менее 70 мм

- При выкладке первого и второго рядов стенок, между кирпичами надо оставлять микрозазоры для осуществления вентилирования печи. На основе естественной конвекции воздуха, помещение будет быстрее прогреваться за счет выделяющегося тепла.

- В процессе выкладки стен необходимо протирать их мокрой тряпкой для затирки швов.

- Основной информацией, которой следует владеть строителю и пользователю пиролизной печи – неукоснительное соблюдение техники безопасности.

При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций и правил, пиролизная печь, изготовленная своими руками, прослужит долго и будет являться наиболее экономичным вариантом индивидуального отапливания помещения.

Пиролизная печь из кирпича своими руками, схема устройства пиролизного котла на дровах.

Пиролизные печи отличаются от обычных печей, более длительным сроком горения. Уже в самом названии печи, содержится ответ, в чём различие печей.

Процесс сгорания топлива в такой печи, можно условно поделить на два этапа. Первый этап - пиролиз, то есть, разложение органики под воздействием высоких температур на твёрдый материал и газообразный. Данный процесс происходит при минимальном воздействии кислорода.

На втором этапе к полученным составляющим, при высокой температуре, подаётся кислород, под воздействием которого происходит полное сгорание топлива и газа.

Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо превращается в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздуха.

Кирпичный, пиролизный котел, имеет высокий коэффициент полезного действия, он экономит топливо, а в отработанных газах содержится минимальное количество вредных веществ. Пиролизная печь из кирпича своими руками изготавливается относительно легко при наличии необходимой сноровки и знаний.

Работа печи основывается на пиролизе. Процесс выделения пиролизных газов происходит в условиях недостатка кислорода. Из топлива при высокой температуре выделяются газы, лишь впоследствии они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа.

В пиролизную печь из кирпича, благодаря особенностям конструкции, топливо загружается сверху, внизу же предусмотрен вторичный отсек «догорания» пиролизных газов.

Тягу в печи создает дымосос - тягодутьевая конструкция, дымоход вентилируется принудительно. Как система работает? В первичном верхнем имеет место недостаток кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые догорают в нижнем отсеке.

Основной материал для изготовления конструкции - керамический кирпич. В зависимости от размера, в среднем для пиролизного котла из кирпича понадобится от трехсот до пятисот штук.

Кстати, в зависимости от назначения, пиролизные печи могут иметь по два отсека для твёрдого топлива.

А в некоторых случаях, камеры вторичного сгорания могут быть расположены выше, чем топочный отсек с твёрдым топливом. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее.

Главное, когда вы устанавливаете печь длительного горения, строго придерживаться схемы и соблюдать противопожарные правила.

Для сооружения камер сгорания требуется огнеупорный кирпич, а для того, чтобы сварить водогрейный котел, нужны металлические листы. Также для изготовления печи понадобятся чугунные решетки, топочные дверки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру.

А значит, понадобятся такие инструменты, как аппарат для сварки, шлифовальная машинка.

Кирпичная пиролизная печь своими руками порядовка

Сначала изготавливается плита фундамента. Неважно из какого материала фундамент под печь изготовлен, его не нужно связывать с фундаментом дома, так как просадку эти две конструкции могут дать различную.

Просвет между фундаментами печи и дома должен быть минимум 5 см. Далее этот просвет заполняется, и производится кладка кирпичом в соответствии со схемой.

С технологией кирпичной кладки лучше ознакомиться по видео, она включает несколько рабочих процессов: установку порядовок, подачу кирпичей и раствора, укладку, проверку надежности. В первую очередь всегда выводятся углы. Прямоугольные углы выстраивают с помощью порядовки - металлического угольника.

Первые несколько кирпичей кладут с помощью правила, а далее ставится порядовка, вертикальность ей придают воспользовавшись уровнем или отвесом. Делая кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и проследить за самым главным – герметизацией швов.

Для того, чтобы учесть все возможные огрехи, можно выложить сооружение сначала без раствора и, если все сходится, начать укладывать кирпич на раствор. Следующий шаг - установка колосников (чугунных решеток для поддержания слоя топлива) и топочных дверок.

Далее следует процедура подключения отопительной системы. Её необходимо тщательно продумать. Водогрейный котёл, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования варится собственноручно. Конечно, если нет практики, то лучше предоставить эту работу специалистам.

Для котла понадобятся металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка. Готовый котел закрепляется в нижней камере. Устанавливаются датчики, чтобы регулировать процесс пиролиза

Процесс пиролиза

После того как всё установлено и подключено, система тестируется. Для того чтобы произошел процесс пиролиза температура должна быть не меньше 450 и не больше 1100 градусов по Цельсию.

Но, одной температуры мало. Нужна регулируемая подача воздуха и наличие дополнительной камеры сгорания газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание - влажные дрова не подходят для топки пиролизной комбинированной кирпичом печи. Пар разбавляет пиролизные газы и печь затухает.

Кстати, для обычных печей из кирпича, также рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова должны храниться под навесом не менее одного года. В этом случае, при сгорании не выделяется конденсат и печь прослужит дольше.